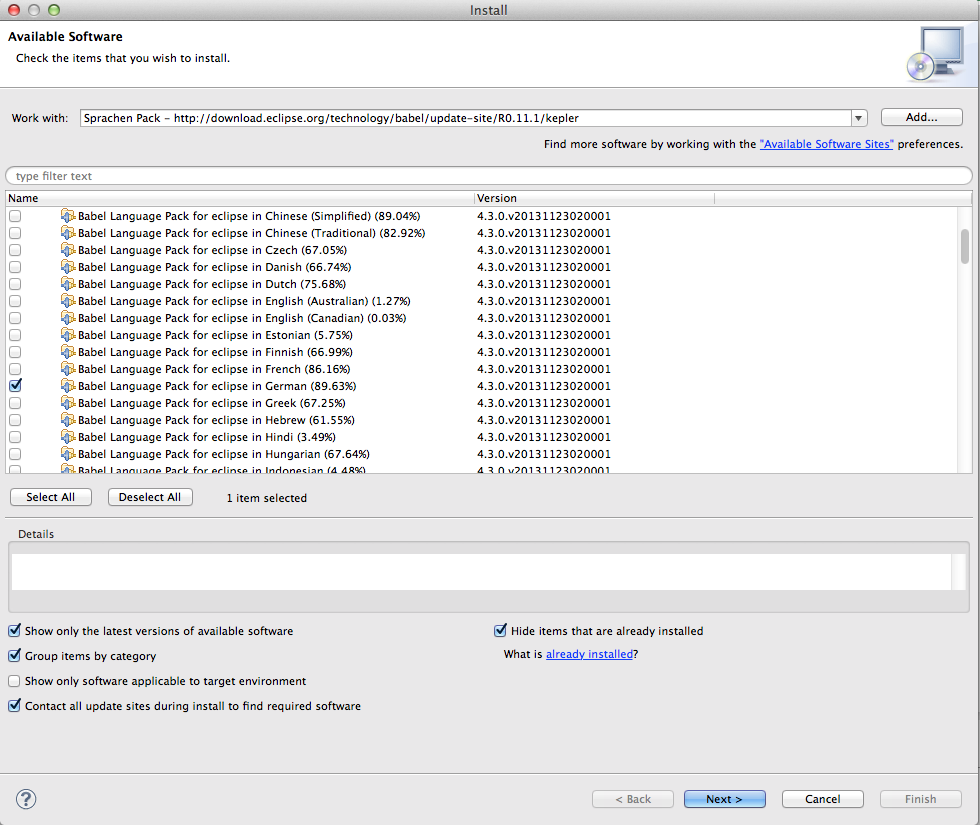

Eclipse kann auch in 45 Sprachen und auch auf deutsch umgestellt werden. Es gibt da ein Projekt Babel Language Packs. Habe es mal testweise auf deutsch umgestellt.  Ist in deutsch zu 89 % übersetzt.

Ist in deutsch zu 89 % übersetzt.

Nach restart einmal schauen, und dann gleich wieder zurück auf englisch 😉

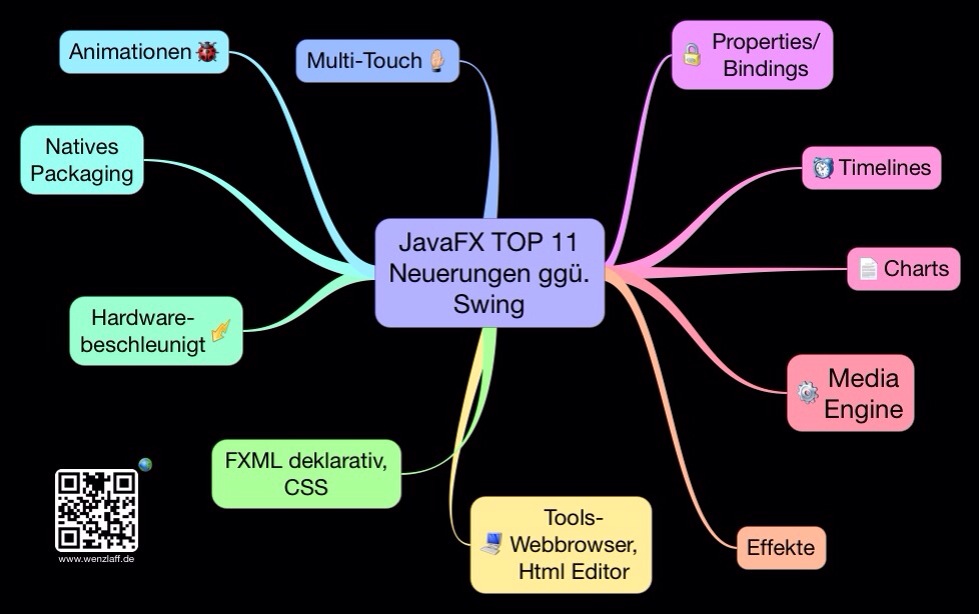

JavaFX TOP 11 Neuerungen ggü. Swing Mindmap

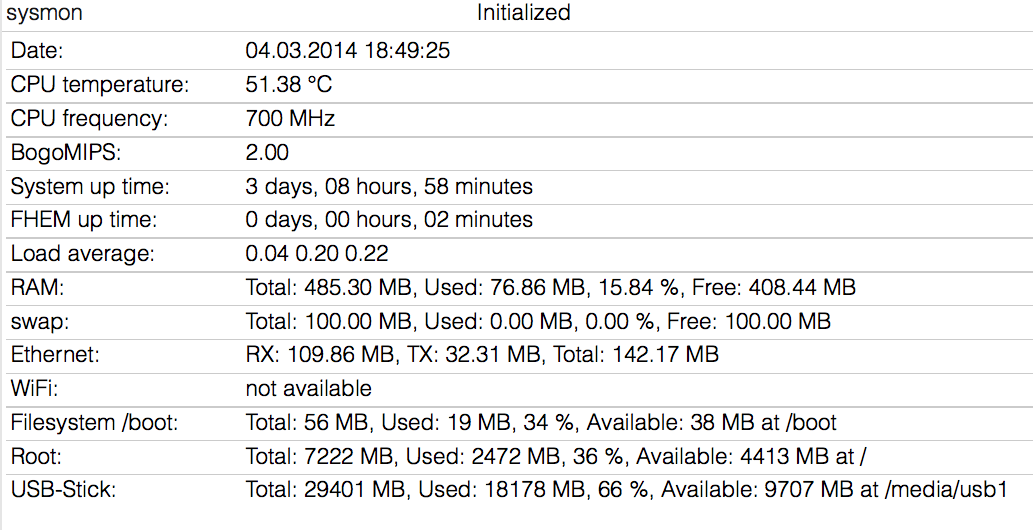

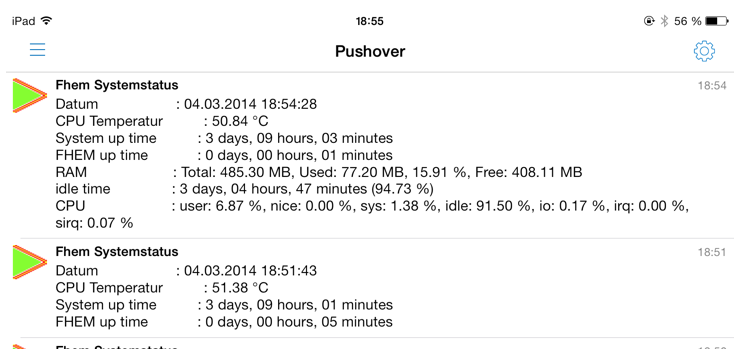

Wie kann die neue SYSMON Funktion ShowValuesText auf den Fhem Server mit Raspberry Pi für Pushover und E-Mail genutzt werden?

Das coole Tool SYSMON im Fhem Server kann nun auch seit ein paar Tagen seine Informationen als Text mit der Funktion SYSMON_ShowValuesText wiedergeben. Diese Infos können dann wie hier als HTML Tabelle auch per E-Mail oder Pushover versendet werden:

Ich habe es in meiner täglichen Pushover Benachrichtigung eingefügt, so bekomme ich immer um 12 Uhr diese Meldung direkt auf mein Handy bzw. iPad:

Hier der entsprechende Code, für die fhem.cfg:

#

# Fhem: Um 12 Uhr täglich den rPi Systemstatus versenden

#

define pushSystmonStatus at *12:00:00 {\

my $sysinfo=SYSMON_ShowValuesText('sysmon', ('date:Datum', 'cpu_temp:CPU Temperatur: °C', 'uptime_text:System up time:', 'fhemuptime_text:FHEM up time', 'ram:RAM', 'idletime_text:idle time', 'stat_cpu_text:CPU'));;\

system ("curl -s -F 'token=-dein Token-' -F 'user=-dein User' -F 'message=$sysinfo' -F 'title=Fhem Systemstatus' http://api.pushover.net/1/messages.json");;\

}

Wenn man alle Parameter haben will, kann man auch einfach nur sysmon verwenden:

my $sysinfo=SYSMON_ShowValuesText('sysmon')

Für die Pushover Benachrichtigung wird aber nicht alles angezeigt, da die max. Anzahl an Zeichen bei 512 liegt. Aber für E-Mail oder andere Zwecke gehts.

Noch weitere Ideen?

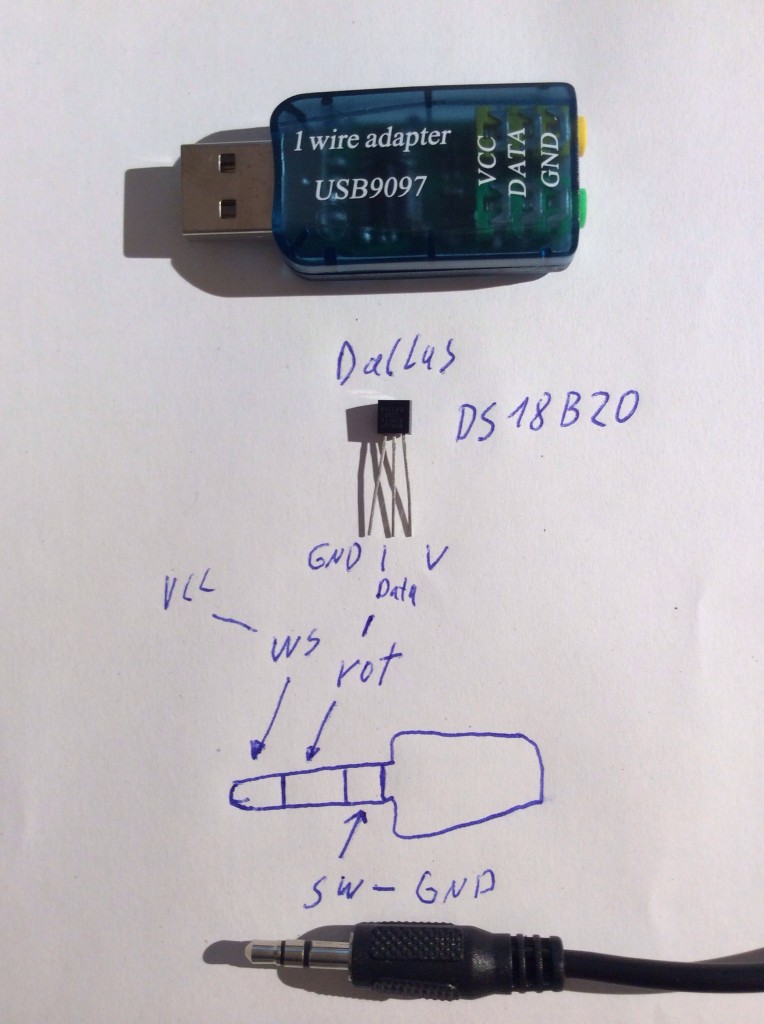

Wie wird der USB 9097 unter OpenWrt auf einem WR-703N mit owfs installiert?

Der USB-Stick USB9097 mit zwei One-Wire Klinkenstecker Anschlüssen (3,5mm – 5v – Data – GND).

Der USB-Stick ist ein kostengünstiger Busmaster (DS2480B) mit USB-Serial-Adapter (CH341) für USB Bus (2.0) mit Konverter Chip CH341 im syncronen seriellen (SCL, SDA) Modus.

Er wird vollständig von OWFS unterstützt (… aber als serieller Busmaster S9097U-Type mit USB Port!).

Was muss getan werden um einen One-Wire Temperatursensor DS18B20 anzuschließen und die Temperatur auszugeben?

Folgende Package installieren und reboot.

opkg update

opkg install kmod-usb-serial-ch341 kmod-usb-serial

opkg install owfs owhttpd owshell owserver

OWFS wird dann in der Version 2.8p13-1 installiert, es gibt aber schon 2.9.p1 wer die haben will, muss das Package selbst compilieren und installieren.

Ein Verzeichnis erstellen:

mkdir /mnt/1wire

USB-Stick anstecken und Kernel-Meldungen checken mit dmesg ob er erkannt wurde:

dmesg

Ausgabe ua:

...

[ 36.330000] USB Serial support registered for ch341-uart

[ 36.330000] ch341 1-1.2:1.0: ch341-uart converter detected

[ 36.350000] usb 1-1.2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0

...

Oder mit lsusb

Ausgabe ua:

...

Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter

...

Jetzt können wir den USB-Stick an das erstellte Verzeichnis binden mit:

owfs -d /dev/ttyUSB0 -m /mnt/1wire/

Jetzt werden alle Eigenschaften und Daten als Dateisystem unter dem gemounteten Verzeichnis abgebildet.

Wenn wir dann in das /mnt/1wire Verzeichnis gehen, können wir uns von dort mit cat die Temperatur ausgeben lassen.

cd /mnt/1wire

ls

Ausgabe der Verzeichnisse:

28.A29D8A040000 bus.0 simultaneous structure uncached

alarm settings statistics system

Die Verzeichnis Nr. die mit 28…. startet ist das Verzeichnis des Temperatur Sensors.

cat 28.A29D8A040000/temperature

Ausgabe nach ca. 1 Sekunde mit 12-Bit Genauigkeit in Grad Celsius:

24.375

Oder der Type des Sensors

cat 28.A29D8A040000/type

Ausgabe:

DS18B20

Oder die einmalige ID:

cat r_address

Ausgabe z.B.

2B0000048A9DA228

Oder…

Habt ihr noch Fragen oder Anregungen?

Wie wird ein Bluetooth Dongle an einem Raspberry Pi in Fhem integriert?

Hatte noch ein Bluetooth Dongel von Belkin liegen.

Der kann wie folgt an dem rPi angeschlossen werden.

Erst mal das System aktualisieren und das bluetooth Pakage mit ein paar Tools installieren:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get autoremove

sudo apt-get install bluetooth bluez-utils blueman

Dann den Raspberry Pi runter fahren und den USB-Bluetooth Adapter einstecken (siehe Foto oben).

Nach dem Hochfahren können alle USB Geräte gelistet werden mit lsusb. In meinem Fall:

Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.

Bus 001 Device 004: ID 050d:0012 Belkin Components F8T012 Bluetooth Adapter

Bus 001 Device 005: ID 1f75:0916

Ob das Gerät läuft kann mit /etc/init.d/bluetooth status getestet werden, Ausgabe wenn alles ok ist:

[ ok ] bluetooth is running.

Jetzt können wir nach Geräten in Reichweite suchen mit hcitool scan. Bei mir ist nur ein Telefon gefunden worden

Scanning ...obwohl es mehr gib. Also etwas gewartet und Befehl wiederholt

XX:2F:80:3F:14:XX SL910

Scanning ... ok, jetzt ist alles vorhanden.

XX:2F:80:3F:14:XX SL910

XX:51:C9:EF:B5:XX iMac

XX:D1:CB:E9:33:XX iPhone 5

So jetzt haben wir mit dem hcitool scan die IP Adressen der erreichbaren Bluetooth Geräte ermittelt. Jetzt können wir die IP Anpingen um zu sehen ob das Gerät erreichbar ist mit

sudo l2ping -c 1 XX:D1:CB:E9:33:XX

wenn das Gerät erreichbar ist kommt:

Ping: XX:D1:CB:E9:33:XX from XX:00:3A:69:11:XX (data size 44) ...

44 bytes from XX:D1:CB:E9:33:XX id 0 time 6.09ms

1 sent, 1 received, 0% loss

wenn am Gerät Bluetooth ausgeschaltet ist oder das Gerät nicht mehr in Reichweite ist kommt als Ping Ergebnis

Can't connect: Host is down

Die Bluetooth IP kann auch z.B. im iPhone unter Einstellungen-Allgemein-Info-Bluetooth abgelesen werden.

Dann habe ich mal die Reichweite getestet. Geht nur ein paar Meter. In der Küche mit einer Wand geht es schon nicht mehr. Und in der Stube geht es auch nicht in jeder Ecke.

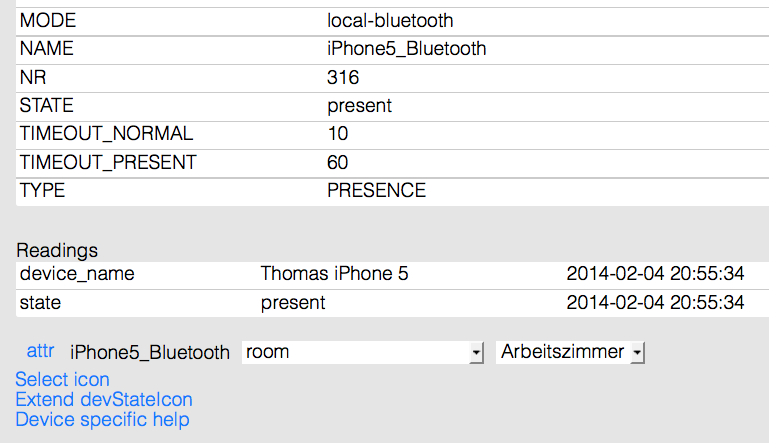

So, jetzt noch in Fhem integrieren mit:

define iPhone5_Bluetooth PRESENCE local-bluetooth XX:D1:CB:E9:33:XX 10 60

(10 = check interval, alle 10s nach Gerät suchen mit ping ,

60 = present check interval, alle 60s nach Gerät suchen wenn vorhanden)

Nach einem reread wird es auch wie erwartet angezeigt:

Unter state wir die Erreichbarkeit angezeigt mit present und wenn es nicht in Reichweite ist mit absent.

Welcher Bluetooth Dongel hat die Beste Reichweite und ist günstig? Wie setzt ihr Bluethooth ein?

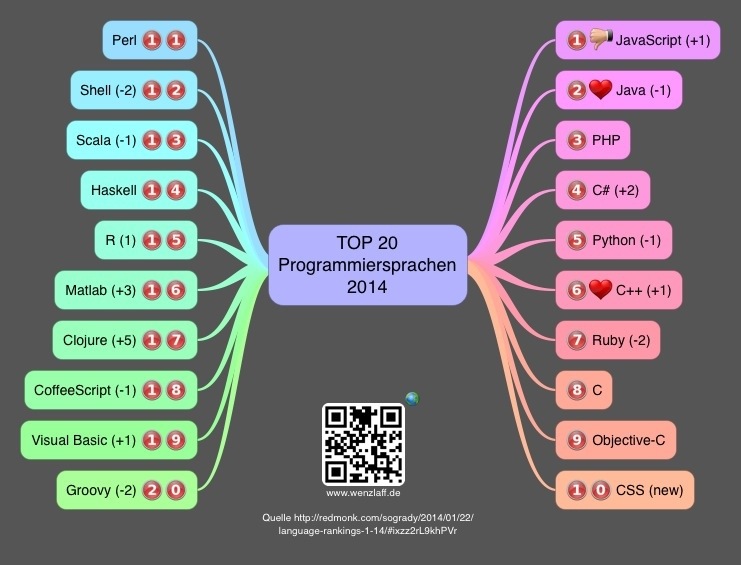

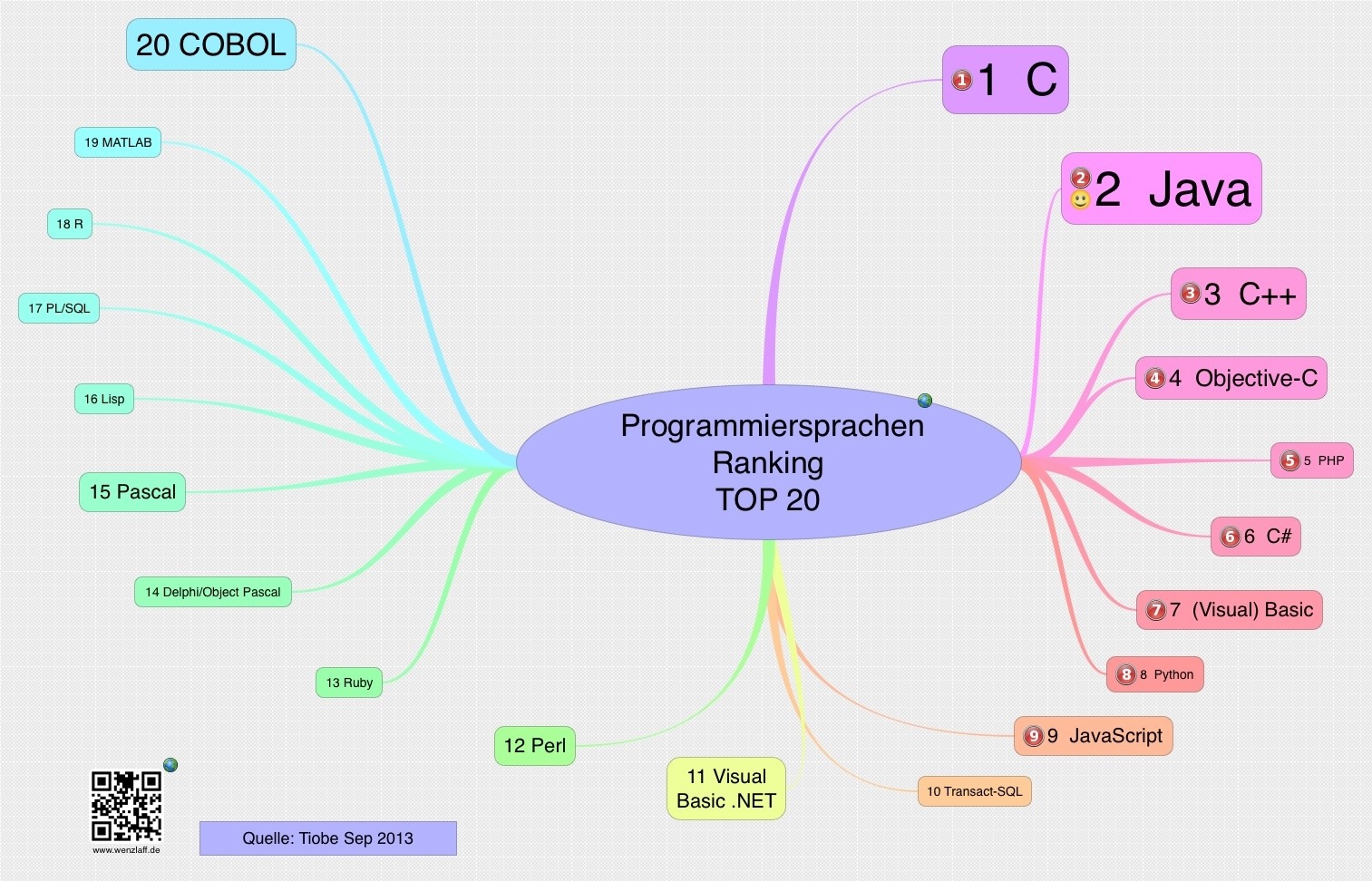

Top 20 Programmiersprachen 2014 #Mindmap

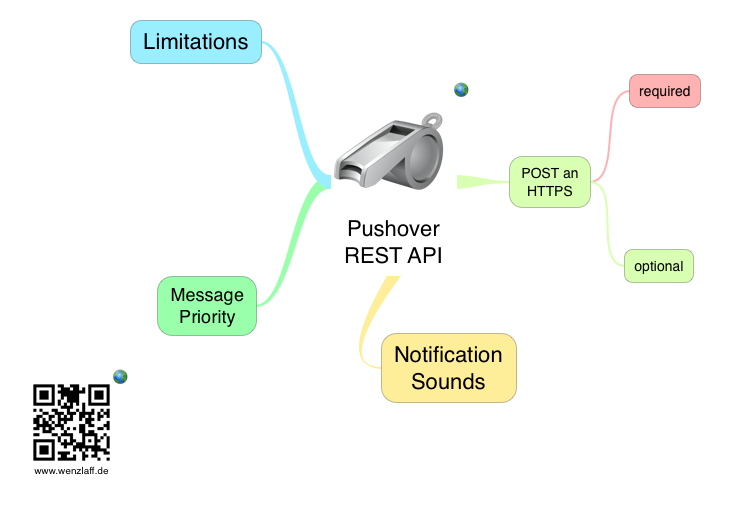

Wie können Benachrichtigungen (notifications) von einem Fhem-Server unter Raspberry Pi an iOS (iPhone, iPad) und Android mit Pushover versendet werden?

Wie können Benachrichtigungen von einem Fhem-Server unter Raspberry Pi und auch anderen Programmiersprachen (Bash, Perl, PHP, Web…) an ein Handy versendet werden. Z.B. will man benachrichtigt werden wenn die Tür geöffnet wird oder wenn der Speicherplatz auf dem Rechner voll ist. Oder wenn die Temperatur unter 0 Grad ist oder oder…

Das geht mit Pushover. Es wird die kostenplichtige App (ein paar Euro) einmalig benötigt, und dann kann man diese REST-API kostenlos nutzen:

In Fhem in der fhem.cfg kann dann ein Eintrag erstellt werden, der z.B. täglich um 18 Uhr eine Nachricht versenden, wenn die Batterie von einem Gerät (hier Pulse von Withings) kleiner als 50 Prozent der Accu-Ladung ist. Versendete Nachrichten kommen innerhalb von wenigen Sekunden auf den Mobilen Geräten an. Es könnte also auch leicht alle 10 Sekunden abgefragt werden.

Es muss auf der Pushover-Seite nach der Anmeldung eine Application angelegt werden. Von der Seite erhält man dann auch den API-Token und auf der Hauptseite den User-Key. Die müssen hier ersetzt werden:

define pushPulseAccuStand at *18:00:00 {\

my $temp=ReadingsVal("withings_pulse_geraet", "batteryLevel", "0");;\

if($temp < 50){\

system ("curl -s -F 'token=--API-TOKEN' -F 'user=--USER-KEY---' -F 'message=Accu von Pulse beträgt: $temp.' -F 'title=Fhem: Accu Status zu Pulse' http://api.pushover.net/1/messages.json");;}\

}

Es gibt nun auch ein Fhem Modul, was die Nutzung mir dem Pushover Service vereinfacht.

Es muss nun kein curl mehr verwendet werden. Es reicht ein zwei Zeiler.

Erst das Device definieren und dann die Befehle absetzen. Z.B. täglich um 12 Uhr eine Nachricht senden "Pulse laden":

define Pushover1 Pushover TOKEN KEY

define at_Push at *12:00 set Pushover1 msg 'Titel' 'Pulse laden' '' 0 ''

Oder täglich um 12 Uhr Accu Warnung wenn kleiner als 70% Ladung:

define pushPulseAccuStandPulse at *12:00:00 {\

my $accu=ReadingsVal("withings_pulse_geraet", "batteryLevel", "0");;\

if($accu < 70){\

set Pushover1 msg 'Titel' 'Pulse laden, da nur noch $accu Prozent.' '' 0 ''\

}\

}

Habt ihr noch weitere Anwendungsgebiete? Dann bitte als Kommentar.

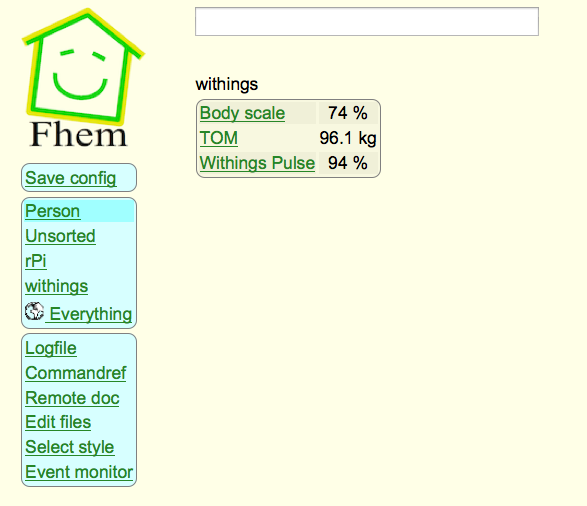

Wie können die Daten von einer Withings Waage und Pulse mit einem Fhem-Server auf einem Raspberry Pi ausgelesen werden?

Dafür gibt es ein fertiges Modul in Fhem. Es müssen nur die zwei Zeilen mit den device, userid und publickey aus der Web-Oberfläche von Withings (alt)

define withings withings [device]

define withings> withings [userid] [publickey]

in der fhem.cfg ergänzt werden und ein restart des Fhem-Servers durchgeführt werden.

Dann kamm es bei mir zu folgender Fehlermeldung:

Can't locate JSON.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/32_withings.pm line 9, <> line 3.

BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/32_withings.pm line 9, <> line 3.

An der Fehlermeldung kann man erkennen das JSON für Perl auf den Rasperry Pi nicht installiert war.

In der Modulbeschreibung steht auch das „JSON, LWP::Simple and Digest::MD5 have to be installed on the FHEM host“. Also noch ein paar Module neu installieren mit

sudo apt-get install libjson-perl libdigest-md5-file-perl liblwp-protocol-https-perl liblwp-protocol-http-socketunix-perl

auf der Konsole. Nach einem Restart, super es wird mein Gewicht angezeigt 🙁

Wie bekomme ich diese Gewichts-Daten nun in ein schönes Diagramm? Hat schon jemand eine passende gplot Datei? Dann bitte hier posten.

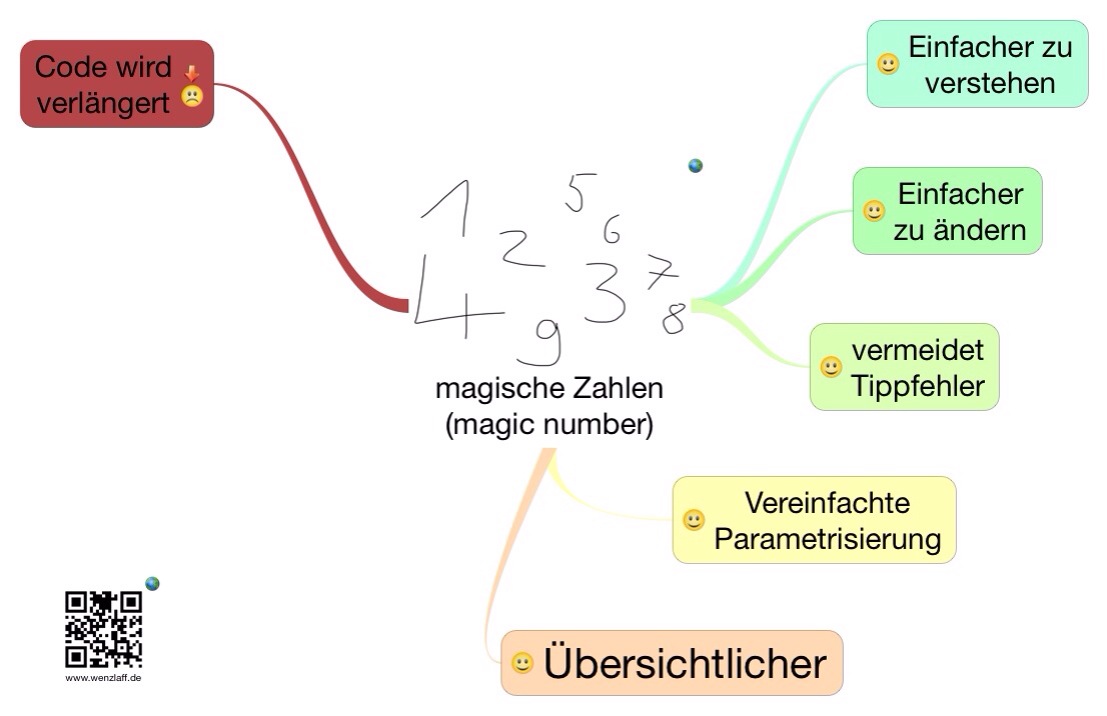

Magic Number Mindmap

JUnit

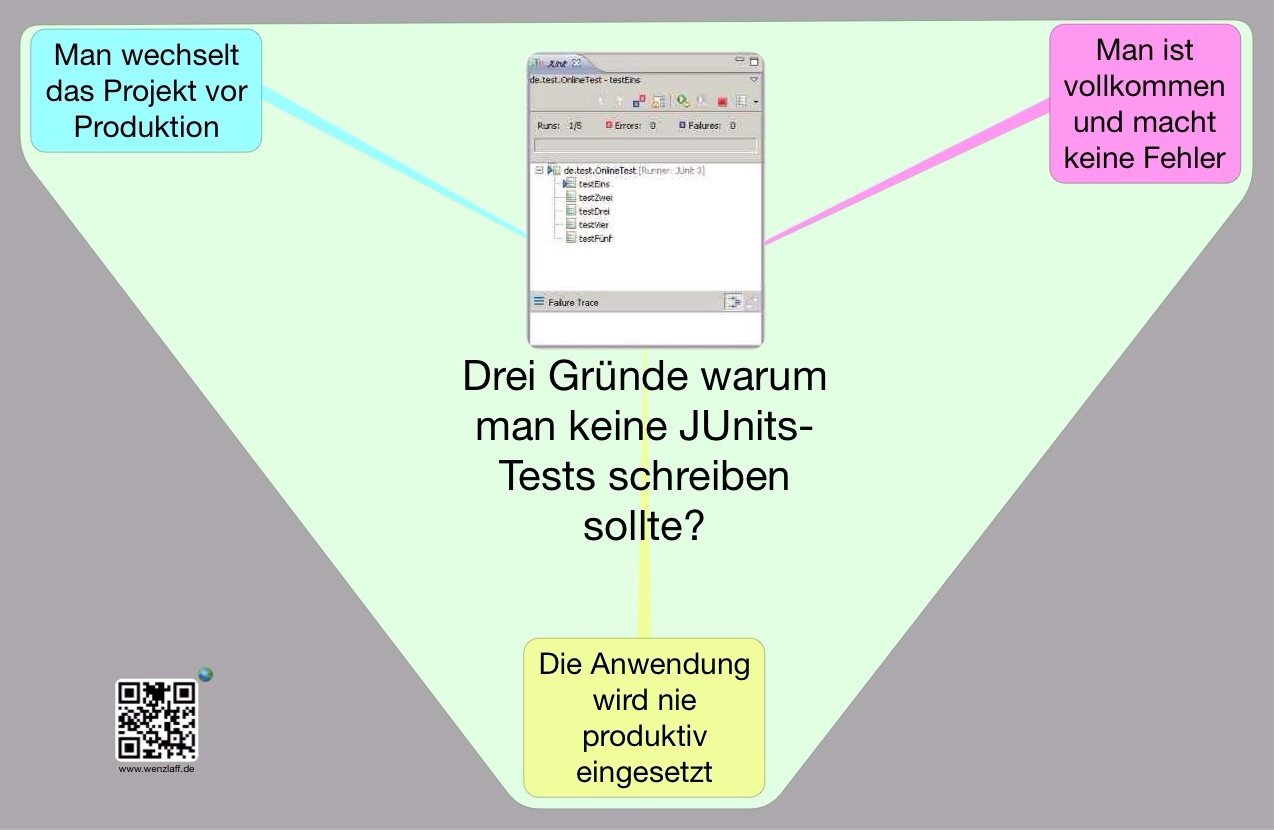

Drei Gründe warum man keine JUnit-Tests schreiben sollte (Mindmap).

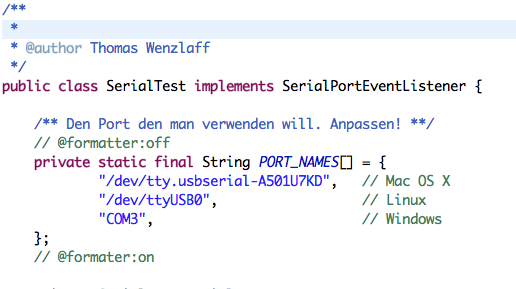

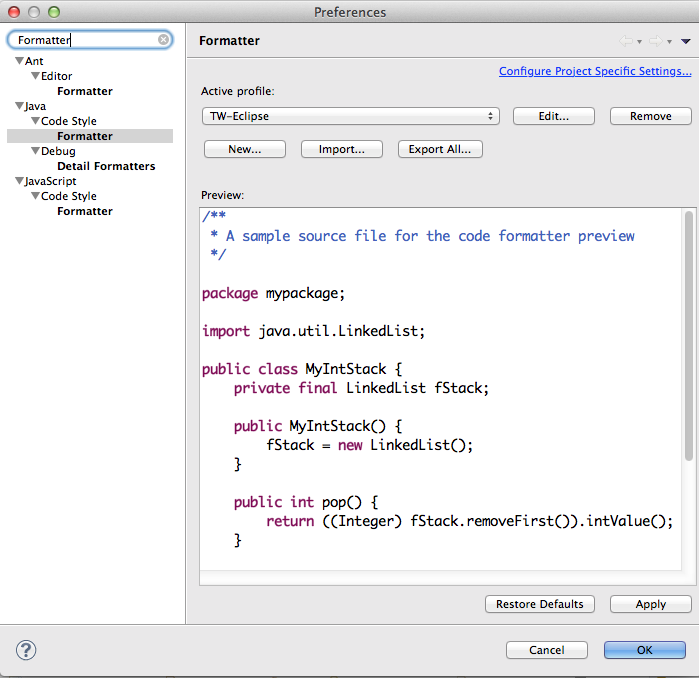

Tip der Woche: Wie können formatierungen für Eclipse im Quellcode für bestimmte Bereiche ausgeschaltet werden?

Hat man mühsam den Quellcode eingerückt, für SQLs oder bestimmte Variablen oder Konstanten und man möchte nicht, das dieser Code wieder durch die automatische Formatierung verloren geht wie in diesem Beispiel:

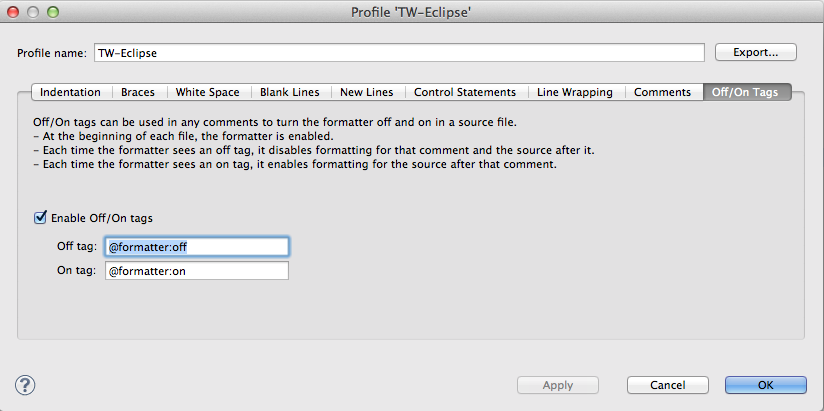

Dann kann man zwei Tags definieren in:

Dann auf Edit klicken. Auf dem letzten Tab unter Off/On Tags können belibige Tags definiert werden:

und schon bleibt der Quelltext zwischen den Tags, so wie angegeben.

In Projekten müsste man sich dann aber auf Tags für alle einigen und in der Systemweiten XML festschreiben, sonst würde jemand anderes, der die Datei ausscheckt und den Tag nicht definiert hat, alles wieder umstellen.

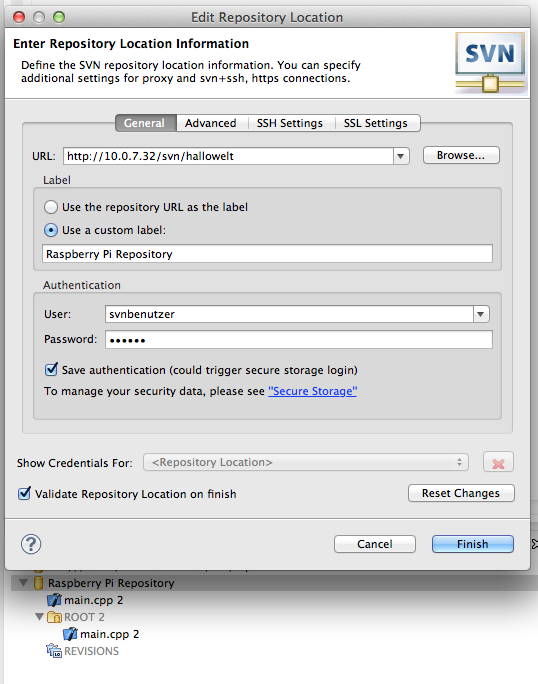

Wie kann auf einem Raspberry Pi ein Subversion und Apache Server installiert werden?

Das geht in 15 min wenn man nach dieser Anleitung vorgeht.

Hier die Schritte als Quick-Install:

1. Package installieren:

|

1 |

sudo apt-get install subversion |

2. Repository Verzeichnis anlegen und ein Beispielprojekt

|

1 2 |

mkdir -p /home/pi/repos svnadmin create /home/pi/repos/hallowelt |

3. Beispiel Datei anlegen

|

1 2 3 |

mkdir /home/pi/projekte/hallowelt cd /home/pi/projekte/hallowelt sudo vi main.cpp |

mit Inhalt z.B. CPP Code oder was auch immer:

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "Hallo Welt!"; return 0; } |

4. Datei in SVN importieren:

|

1 2 |

sudo svn import /home/pi/projekte/hallowelt/ file://localhost/home/pi/repos/hallowelt/ # mit CTLR+X beenden |

5. Für den Remote-Zugriff auf Subversion installieren wir einen Apache Server:

|

1 |

sudo apt-get install apache2 libapache2-svn |

6. Apache konfigurieren. In die Datei

|

1 |

sudo vi /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf |

am Ende folgendes hinzufügen:

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

<Location /svn> DAV svn SVNParentPath /home/pi/repos AuthType Basic AuthName "Subversion Repo" AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd <LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT> Require valid-user </LimitExcept> </Location> |

7. Apache restart und Rechte für das Repository vergeben:

|

1 2 |

sudo /etc/init.d/apache2 restart sudo chown -R www-data:www-data /home/pi/repos |

8. Apache Benutzer anlegen

|

1 |

sudo htpasswd -c /etc/apache2/dav_svn.passwd thomas |

9. Test über Webbrowser mit (IP-Adresse anpassen):

|

1 |

http://192.168.254.18/svn/hallowelt/ |

10. Erster Checkout:

|

1 |

svn co --username thomas http://192.168.254.18/svn/hallowelt |

11. Datei verändern und differenzen anzeigen mit zweiten checkin.

|

1 2 |

svn diff main.cpp sudo svn commit -m "Version 2" main.cpp |

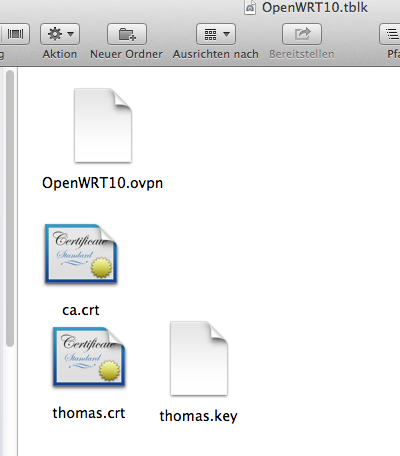

Mit welcher Konfiguration kann man lokal per VPN auf ein OpenVPN-Server der auf OpenWtr läuft mit dem Mac Client Tunnelblick zugreifen?

Wenn der VPN Client Tunnelblick installiert ist, ein Verzeichnis anlegen mit der Extension

.tblk

z.B. OpenWRT10.tblk

In diese Verzeichnis die Datei OpenWRT10.ovpn mit folgenden Inhalt kopieren:

remote 192.168.2.223 1194

client

dev tun

proto udp

resolv-retry infinite

nobind

persist-key

persist-tun

ca ca.crt

cert thomas.crt

key thomas.key

cipher bf-cbc

comp-lzo

# Statische IP Adresse: Server 10.0.0.1 Client 10.0.0.2

ifconfig 10.0.0.2 10.0.0.1

verb 3

mute 20

Die folgenden drei Zertifikate müssen auch in diesem Verzeichnis vorhanden sein:

Dann kann mit einem doppelklick auf das Verzeichnis die VPN Verbindung aufgebaut werden. Wenn die Verbindung geklappt hat, erscheint:

Wie kann ich alle erreichbaren IP-Adressen in einem privaten Netzwerk anzeigen?

Das geht mit dem Netzwerk-Analysewerkzeug und Sicherheits-/Portscanner nmap.

Auf der Konsole folgenden Befehl eingeben (IP-Adresse evl. anpassen):

|

1 |

nmap -sP 192.168.2.0/24 |

Dieser Ping Scann zeigt nur alle Adressen an die Online sind.

Wer alle angezeigt haben möchte verwendet den List Scann:

|

1 |

nmap -sL 192.168.2.0/24 |

Es werden alle Adressen von 192.168.2.0 bis 192.168.2.255 aufwärts gescannt.

Wer nur die Adressenliste haben will, schaltet noch den grep dahinter:

|

1 |

nmap -sP 192.168.2.0/24 | grep -oE '([[:digit:]]{1,3}\.){3}[[:digit:]]{1,3}' |

Kennt ihr noch andere Möglichkeiten?

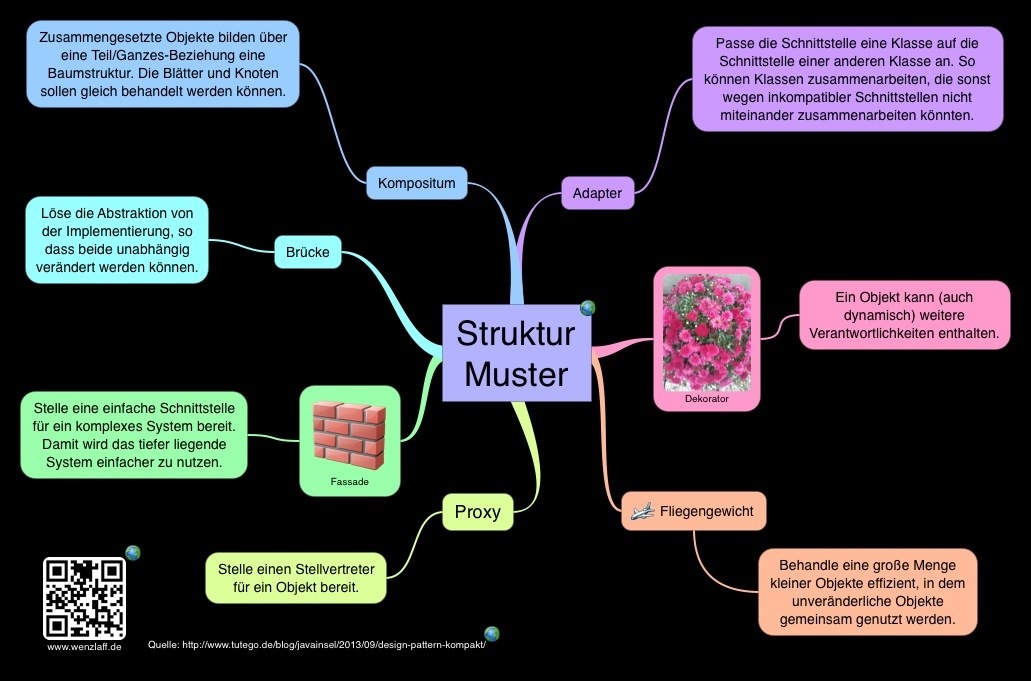

Struktur-Muster (Structural Pattern) Mindmap

Wie kann die Piratebox unter OpenWrt auf einem TP-Link TL-WR703N Router installiert werden?

Die Piratebox ist ein in sich selbst abgeschlossenes Gerät zum anonymen speichern und austauschen von Bildern, Videos, Dokumente und andere Dateien über WLAN.

Es wird kein User login benötigt und es wird kein User geloggt. Auch kann im Netz geschattet werden.

Die Piratebox ist nicht ans Internet angebunden, um die Sicherheit zu erhöhen das die Daten private bleiben.

Also ein freies und offenes privates file sharing and chat! device. Jeder der in der Reichweite des WLAN ist, kann einfach und sofort Dateien austauschen.

Es gibt da ein paar Fallgruben bei der Installation und der Router kann leicht gebrickt werden. Mit einem Serial-Adapter kann dies aber wieder rückgängig gemacht werden. Ist aber nicht ohne Löterrei möglich.

Im Prinzip läuft die Installation so wie in der Anleitung

des Entwicklers beschrieben.

Auf dem 703N muss die Version 12.09 geflasht werden. Habe die neuere Version 12.09 von OpenWrt auch versucht, die lief aber nicht, und erzeugte eienen brick!

Es wird noch ein USB Stick benötigt. Ich hatte noch einen 8 GB Stick liegen. Der muss mit FAT32 formatiert werden und darf nur eine Partition haben.

Ich hatte einen mit 3 Partitionen, der lief in eine Endlosschleife. Dann hatte ich den USB Stick mit einer Partition angelegt und vergessen sie zu einer primären Partition zu machen, auch das führte zu einer Endlosschleife.

Also Vorbedingung:

1. Version 12.09-beta2 geflasht

2. USB Stick mit einer FAT32 Partition erstellen

3. Test ob zugriff aufs Internet mit ping wenzlaff.de

4.

opkg update

opkg install kmod-usb-uhci

insmod usbcore # Es kann die Meldung kommen: file exists

insmod uhci

opkg install kmod-usb-ohci # Es kann die Meldung kommen:up to date.

insmod usb-ohci

5. USB-Stick einstecken

6.cd /tmp

opkg update

opkg install http://piratebox.aod-rpg.de/piratebox_0.6.3_all.ipk

Die Installation dauert nun ca. 15 min denn es werden aus dem Internet neue Versionen geladen und installiert und auf

dem Stick SWAP Partitionen angelegt und das Piratebox System installiert und konfiguriert.

7. Wenn die Installation abgeschlossen ist, kann das LAN Kabel entfernt werden und der Router einmal rebootet werden.

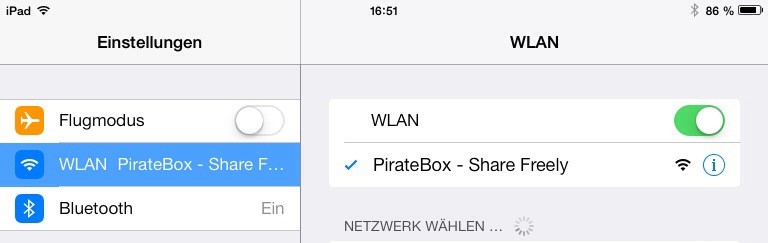

Dann kann auf das WLAN Netzwerk mit dem Namen „PirateBox – Share Freely“ zugegriffen werden. Dazu z.B. im iPadMini das WLAN auswählen:

Optional: Was mir noch fehlt, ist eine externe Stromversorgung von 5 V über den USB Port, so das alles portabel ist.

Die eingestellte IP: 192.168.1.1 (192.168.2.111)

Domain: piratebox.lan

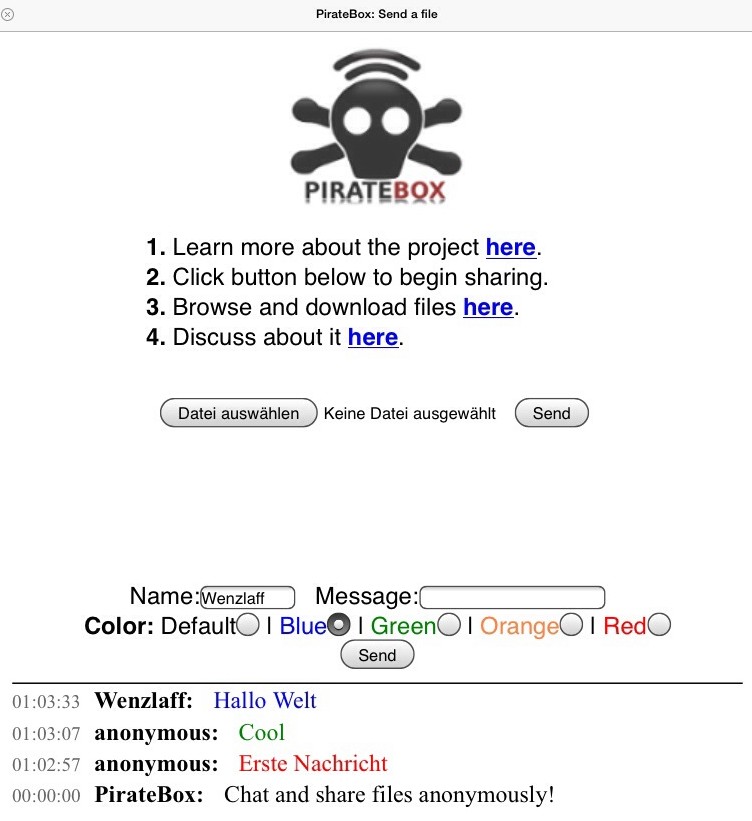

Wenn eine Browser geöffnet wird und irgendeine Seite aufgerufen wird erscheint:

Nun können Dateien ausgetauscht und geschattet werden. Siehe den Hallo Welt Eintrag von mir oben.

Programmiersprachen Ranking Top 20 (Java =2)

iTunes 11.1.0, Xcode Version 5.0 und iOS 7 ist nun verfügbar

iOS 7.0 Download Zeit ca. 13 Stunden für 1,24 Gb 🙁 vorausberechnet.

Nach 12 Stunden ist alles geladen, jetzt noch das update. Mal sehen wann es durch ist!

iOS 7 läuft nun. Mal was Neues!

Fürs iPadMini ging alles unter eine Stunde. Das iPad2 ist noch in Arbeit, soll 6 Stunden dauern für 1,05 Gb. Da kommen die Bytes einzeln durch die Leitung.

Wie können unter OpenWrt E-Mails versendet werden?

Das geht mit dem msmtp Client (msmtp version 1.4.27).

Dazu den msmtp Client und mutt (Version 1.5.21 (2010-09-15)) auch gleich mit installieren.

|

1 2 3 |

opkg update opkg install msmtp opkg install mutt |

Die Konfigurationsdatei vi /etc/msmtprc wie folgt anlegen und die entsprechenden smtp Daten eingeben:

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |

# /etc/msmtprc account default host smtp.strato.de port 587 auth on user email@test.de password HIER DAS PASSWORT auto_from on from email@test.de tls on tls_starttls on tls_certcheck off logfile syslog LOG_MAIL |

Testen ob alles richtig konfiguriert wurde geht mit dem absetzen folgender Kommandos auf der Konsole:

|

1 |

echo 'Test e-mail' | sendmail email@test.de |

Oder mit cat mit Betreff und Absender:

|

1 2 3 4 5 6 7 |

[root@OpenWrt ~]# cat <<EOF | sendmail -t / To: empfaenger@test.de Subject: Testbetreff From: absender@test.de Testinhalt der E-Mail EOF |

Dann testen ob die E-Mail angekommen ist.

Für das Versenden aus dem Fhem Script reicht das noch nicht. Wir brauchen noch ssmtp

|

1 2 |

opkg update opkg install ssmtp |

Diese zwei Dateien anpassen /etc/ssmtp/ssmtp.conf

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

root=info-anfrage@test.de mailhub=smtp.strato.de:587 rewriteDomain=test.de hostname=email@test.de UseSTARTTLS=YES AuthUser=email@test.de AuthPass=PASSWORT FromLineOverride=YES |

Und die /etc/ssmtp/revaliases

|

1 2 |

root:email@test.de:smtp.strato.de:587 localusername:email@test.de:smtp.strato.de:587 |

Check auf der Konsole mit:

|

1 |

ssmtp email@test.de |

dann Enter und die Nachricht der E-Mail eingeben.

Zum Schluss Strg+D drücken. Dann wird die E-Mail versendet.